amahikasです。

いよいよハードロックシリーズを始めます。バンド数が多いので時間がかかると思いますが、ゆるくお付き合いいただければと思います。

本編に移る前にHard RockとHeavy Metalの違いについて私見を書いておきたいと思います。

この2ジャンルは非常に境界が曖昧で人によっても解釈が違うので、殴り合いの議論(矛盾)に発展したりします。(笑)

私も何度も熱い議論を交わしてきたので、いまさら自分の主張が正しいとか、他人の解釈が間違ってるというつもりはありません。あくまでも私見を述べるのみです。

Hard RockとHeavy Metalの一番の違いはギターリフかなと思っています。

「ザクザク」としたギターリフを曲の大半で聴くことができるならHeavy Metal、そうでなければHard Rockと私は分類しています。

曲の中で起承転結などの構成があるのもHeavy Metalの特徴だと思います。必ずあるわけではないのですが、「正統派」と呼ばれるバンドや作品には起承転結があることが多いように思います。

この起承転結を物語性とかドラマ性ということもできると思います。

Hard RockはRockの発展系なので、日常的な不満や欲望を歌うことが多いです。一方のHeavy Metalは同じ不満や欲望について歌っても現実世界とは離れた世界観の中で歌ったりします。

わかりやすく言うとラブソングでしょうかね。Hard Rockにはラブソングが多いのですが、Heavy Metalはあまりありません。ないとは言いませんが、ラブソングばかり歌ってるHeavy Metalバンドはあまりいないですよね。(笑)

こんなところです。

なんだかんだ言ってもHeavy MetalはHard Rockから発展したジャンルなので、分類をするのはとても大変ですし、あまり意味がある行為と言うことも出来ません。

特に70年代から活躍をしているバンドでHard RockからHeavy Metalに転身したなんていう例もあるので、「このバンドはメタルで、あのバンドはハードロック」という区別もしづらいのが正直なところです。

あまり深く考えずに音楽を楽しむのがベストかなと思います。

前置きが長くなりました。

ハードロック第一弾に選んだのはThin Lizzyです。

Thin Lizzyと私

簡単にThin Lizzyの歴史を紹介しておきます。

Thin Lizzyは1969年にフィル・ライノットを中心にアイルランドで結成されました。デビューアルバムの『Thin Lizzy』は1971年発表です。

結成当初はトリオ編成でしたが、1974年から四人編成となり、Thin Lizzyの代名詞ともなるツインリードギター体制が確立します。

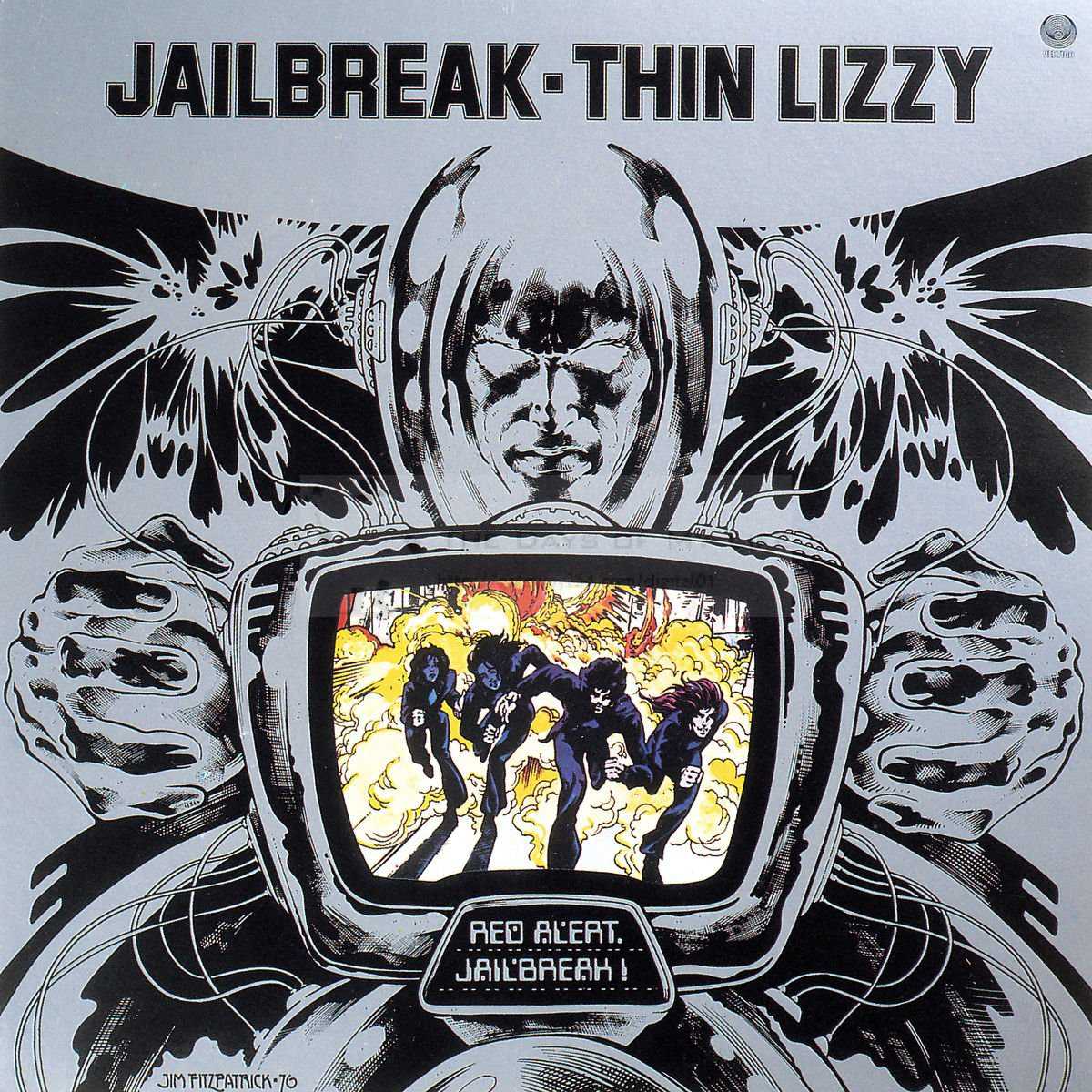

1976年発表の6作目『Jailbreak』で全英トップ10入り、全米ではトップ20入りを果たし、名実ともにトップバンドとしての地位を築いていきます。

1978年にはそれまで何度かラブコールを贈っていたGary Mooreが正式に加入し、Hard Rock/Heavy Metal界ではツインリードギターの理想的ともされるスコット・ゴーハムとゲイリー・ムーアのコンビができあがります。

1979年に9作目の『Black Rose: A Rock Legend』を発表します。このアルバムは全英でも2位となり、『Jailbreak』とともに代表作となります。

残念ながら1979年にゲイリー・ムーアが失踪をしてしまいバンドを離脱。代役のギターを立てるものの定着はせず、Thin Lizzyは失速をしていきます。

1983年にジョン・サイクスを迎えて『Thunder and Lightning』を発表しますが、バンドは解散してしまいます。

フィル・ライノットはThin Lizzy解散後にグランド・スラムを結成したり、ゲイリー・ムーアと共作をしたりするのですが、Thin Lizzyは復活させることはなく、1986年に36才の若さで亡くなります。

Thin Lizzyとフィル・ライノットの歴史を追うだけで悲しい気持ちになってしまいました。

私がThin Lizzyの作品を初めて買ったのは1989年のことでした。最初のアルバムは『Jailbreak』です。

よって、リアルタイムでThin Lizzyとフィル・ライノットを追っていたわけではないので、詳細についてはよくわからないのが正直なところです。

Thin LizzyはHR/HM界でも伝説クラスのバンドだったので、『Jailbreak』を聴く前からもThin Lizzyの音楽に触れることはありましたが、私が本格的にThin Lizzyとフィル・ライノットの音楽を聴くようになったのは1989年以降です。

そこから一年ほどかけてThin Lizzyとフィル・ライノットの作品を聴きました。

トリオの頃の3作品は土着的なブルーズロックで、今でもあまり好きではありません。

何度かこの時代の作品は聞き返していますが、好んで聴くのは”Whiskey in the Jar”、”Buffalo Gal”など数曲程度です。

好きなのはやはりツインリードギターとなった時期で、アルバムで言うと『Jailbreak』と『Black Rose: A Rock Legend』です。

後期の『Chinatown』、『Thunder and Lightning』も好きな曲が多いです。

この時期になるとメタルっぽいギターの使い方をしていて少し雰囲気が変わります。

私にしては珍しくライブ音源が好きなのもThin Lizzyの特徴で、『Soldier Of Fortune: The Best of Phil Lynott & Thin Lizzy』というベストアルバムに収録されている”Rosalie/(Cowgirl’s Song)/Cowboy’s Song/The Boys Are Back In Town”は素晴らしい出来です。

この初期から代表作となる4曲のメドレーはいろんな形で演奏されていますが、どのバージョンも聴き応えがあります。

フィル・ライノットのソロ作品では『Solo in Soho』が特に好きです。

バンドやジャンルという枠に縛られることなくフィルが好き勝手にやっている音楽も良いものです。南米出身の父とアイルランド出身の母をいう出自の影響だと思いますが、フィルの音楽にはアイルランドのケルトっぽさもあれば、影響を受けたブルーズロックもあれば、多様性もあります。

特に”Yellow Pearl”という曲を聴くと、当時のエレクトリック音楽を取り入れながらもフィル・ライノットらしいボーカルと音楽性を感じることが出来ます。

Thin Lizzyが1970年代ハードロックバンドの中のひとつと評されず、特別な存在として評価を得ているのはフィル独特の才能によるところが大きいと思っています。

Thin Lizzyには才能豊かなミュージシャンが多くいますので、私のような見方は失礼に値するかもしれませんが、群雄割拠だった70年代や80年代は良いミュージシャンが良い音楽を音楽をやってるだけでは通用しなくて、オリジナリティーやもうひとつスパイス的な魅力が必要とされていたように思います。

Thin Lizzyにとってフィル・ライノットはまさにそういう存在だったんじゃないかというのが私の持論です。

フィル・ライノットについては音楽性だけではなく、ミュージシャンと詩人としてもすごいと思っています。

初めてThin Lizzyの”The Boys are Back in Town”のミュージックビデオを見たときに、ボーカルとベースがまったく違うメロディーラインなのに問題なく弾いている姿はちょっとした衝撃でした。

こういった技術はビートルズのポール・マッカートニーやRushのゲディー・リーも当たり前のようにやってのけてますが、当時の私にとっては初めての体験でした。

詩人に関して言うと、歌と詩でここまで自分の世界を作り上げた人というのは70年代のロックミュージシャンにはあまりいないと思っています。

メロディーがいいのは当然ですが、フィルの場合は息を吐くだけで哀愁が漂うという印象があります。力強さやメッセージ性もありますし、私にとっては理想的なボーカリストです。

同じように希有な存在として、私にとってフェイバリットバンドのQueenのフロントマンであるフレディー・マーキュリーと共通した魅力を感じています。

良いボーカリストはたくさんいるんですが、歌と詩で独特の世界を描いたという点でこの二人は私にとって特別な存在です。

最後にギタリストについても語っておきたいと思います。

なんと言ってもツインリードギターの美しさでしょうね。ソロもいいんですが、二本のギターが奏でるメロディーがきれいです。

例えば”Soldier Of Fortune”の51秒からと”Waiting For An Alibi”での印象的なフレーズも良いです。

“Róisín Dubh (Black Rose)”と”Emerald”では全編にわたってツインリードギターだけでなくツインリフも味わうことが出来ます。

ギターリフでメロディーを奏でるというのも特徴かなと思います。

Thin Lizzyの好きな曲

Thin LizzyとPhil Lynottの作品の中から好きな曲を紹介します。

- Buffalo Gal / Shades Of A Blue Orphanage

- Sarah / Shades Of A Blue Orphanage

- Whiskey In The Jar / Vagabonds of the Western World

- Frankie Carroll / Night Life

- Rosalie / Fighting

- Jailbreak / Jailbreak

- The Boys are Back in Town / Jailbreak

- Cowboy Song / Jailbreak

- Emerald / Jailbreak

- Soldier Of Fortune / Bad Reputation

- Opium Trail / Bad Reputation

- Dancing In The Moonlight (It’s Caught Me In Its Spotlight) / Bad Reputation

- Do Anything You Want To / Black Rose:A Rock Legend

- Waiting For An Alibi / Black Rose:A Rock Legend

- Róisín Dubh (Black Rose) / Black Rose:A Rock Legend

- Killer On The Loose / Chinatown

- Dear Miss Lonely Hearts / Solo in Soho

- Yellow Pearl / Solo in Soho

- Thunder And Lightning / Thunder And Lightning

- The Holy War / Thunder And Lightning

- Cold Sweat / Thunder And Lightning

- Dedication / The Very Best Of Thin Lizzy

- Please Don’t Leave Me / Please Don’t Leave Me

2作目から”Buffalo Gal”と”Sarah”です。”Buffalo Gal”は後々ライブで重要な曲となりますが、この曲単体で聴くよりもライブのメロディーの中で聴いたほうがいい曲かなと思います。”Sarah”は永遠の名曲だと思います。ピアノを主体としたバラードですね。

“Whiskey In The Jar”はアイルランド民謡として有名な曲です。後にメタリカがカバーをしていて、私はそのバージョンも好きなんですが、牧歌的なThin Lizzyのアレンジも雰囲気ががあってお薦めです。ちなみにこの曲はオリジナルの『Vagabonds of the Western World』には含まれていなくて、CD化されたときに収録されました。

4作目の『Night Life』からはピアノとボーカルがメインの”Frankie Carroll”です。

私の勝手な想像ですが、フィルの人生もこういう感じだったのかなと想像してしまう曲です。

5作目の『Fighting』には”Rosalie”が収録されています。この曲は後にライブでメドレーに組み込まれる重要な曲になります。

代表作のひとつ『Jailbreak』からは定番の4曲です。

“Cowboy Song”は初期の雰囲気をもっていて、”Emerald”は中期の『Black Rose:A Rock Legend』に通じる曲です。

“Jailbreak”と”The Boys are Back in Town”は初期のシンプルなブルーズロックの雰囲気を保ちながらもフィル・ライノットらしい自由奔放なリズムと歌詞がよく表現されている曲だと思います。

このアルバムはThin Lizzyを知る上でもっともわかりやすいアルバムだなと思います。

8作目の『Bad Reputation』はなんと言っても”Soldier Of Fortune”ですね。この曲1曲にThin Lizzyの魅力は詰めこまれているような気がします。

“Dancing In The Moonlight”はハードロックには異質のダンサブルな曲になっています。この頃からフィルのブルーズロックやハードロックとは違う面がわかりやすく出てきたように思います。

もうひとつの代表作『Black Rose:A Rock Legend』からは3曲です。

アイルランド民謡をカバーした”Róisín Dubh (Black Rose)”の印象が強いのですが、”Do Anything You Want To”、”Waiting For An Alibi”もいい曲です。

特に”Waiting For An Alibi”はツインリードギターがかっこいいのと、フィル独特のリズムとハードロックがうまく融合されているように思います。

『Chinatown』で好きなのは”Killer On The Loose”です。

ノリが良くてハードロックとしては直球な曲なんですが、中間部が少し面白いです。

フィルのソロ作品『Solo in Soho』からは”Dear Miss Lonely Hearts”と”Yellow Pearl”ですね。2曲ともハードロックとは少し離れた路線の曲です。

“Yellow Pearl”もいい曲ですが、”Dear Miss Lonely Hearts”も軽快かつポップでいい曲です。

最後のスタジオアルバムとなった『Thunder And Lightning』からはタイトル曲の”Thunder And Lightning”と”Holy War”、”Cold Sweat”を選びました。

3曲ともメタルっぽくなってますが、Thin Lizzyらしい曲でもあります。

特に好きなのは後にスラッシュメタルバンドのSodomもカバーする”Cold Sweat”です。ギターのチョーキングの使い方がめちゃめちゃかっこいいです。這うようなギターリフとフィルのおさえた歌い方も良いですね。

“Dedication”はフィルが亡くなった後の1991年に発表されたベストアルバムに収録された曲です。元々、Thin Lizzy解散後にフィルがデモで録音していた音源にギターのスコット・ゴーハムとドラムのブライアン・ダウニーが音を入れて完成させました。非常にいい曲なので、こういう形で発表をされたのは良いことなんじゃないかと思います。

この曲の後に同じような企画が出て来なかったのも好感です。

最後の”Please Don’t Leave Me”はジョン・サイクスがシングルとして発表をした曲です。ジョン・サイクス名義なんですが、ボーカルはフィルが歌っています。

1982年に発表された曲ですが、北欧メタルのPretty Maidsがカバーをして一躍有名になり、1992年に再発されました。ミドルテンポで素晴らしいバラードです。

まとめ

Thin Lizzyとフィル・ライノットについて書きました。初期は土着的なブルーズロックをメインとしていましたが、途中からツインリードギターやケルト的な要素を取り入れて、最後はメタルに近づいていったという印象があります。

全盛期となった1975年から1979年あたりの中期にはブルーズロック、ツインリードギター、ケルトという三つの要素がうまく混ざっていて、私は一番好きです。

この時期は短期間でアルバムを製作し、ライブも精力的に行っていました。1977年にはQueenの前座で全米を回っていたりします。

そして悲しいことにアルコールやドラッグの問題もあり、満身創痍だったようです。メンバーチェンジは少ないんですが、メンバーの離脱が多くて不安定だったという印象を受けます。

最終的にはフィルが体調を崩して亡くなってしまいます。

1906年代ほどではないものの1970年代もこういったミュージシャンの悲しい話しは多かったですね。

幸いなのはフィルの死後もThin Lizzyの音楽が愛され、フィルの魂も受け継がれたことだと思います。

スコット・ゴーハムやジョン・サイクスがThin Lizzyにちなんだ活動を続けています。

“The Vibe for Philo”という一夜限りのイベントも2008年から続いています。このイベントはアイルランドで開催され、全世界のThin Lizzy好きが集まってThin Lizzyの音楽を楽しんでいるイベントです。

Queenも同じように”Freddie for A Day”というイベントをやっていますが、一度はこの手のイベントに参加してみたいなと思っています。

“The Vibe for Philo”には過去にパソコン通信のNifty Serveで知り合ったLizzy Boysという日本のカバーバンドも出演をしたことがあります。フィルのお母様と会って話しをしたことや、その時の写真など色々と見せて聞かせてもらって感激をしたのをよく覚えています。

Thin Lizzyのオリジナルメンバーも出演したりするレベルの高いイベントなので、行けるときはなるべくLizzy Boysは見に行くようにしています。

Lizzy Boysのサイトは以下を参考にしてください。

最新のライブ情報はFacebookページのほうに掲載しているようです。

Thin Lizzyはリアルタイムでまったく聴いたことがない中で、私がもっとも気に入って聴いているバンドのひとつです。

年代的にQueenもAC/DCも半分リアルタイムなのですが、Thin Lizzyは完全に後追いです。それだけThin Lizzyとフィル・ライノットに惹かれる要素が多いです。

今回は以上です。

コメント

[…] さて、今回はハードロック編第2弾です。 前回はThin Lizzyとフィル・ライノットを紹介しました。 「悲劇」(Tragedy)という意味でこの二つのバンドは私の中でつながるんですが、リアル […]